Carmen Almeida, 56 ans, s’inquiète pour rester en contact avec ses collègues travailleuses domestiques. La plupart n’a pas travaillé depuis le début du mois de mars, date à laquelle les mesures de confinement ont commencé au Pérou, et les quelques femmes qui ont continué de travailler ont été isolées chez leurs employeuse·eur·s, empêchées de rendre visite à leurs propres familles. Elle a réussi à mobiliser quelques dons, y compris un qui est destiné à faciliter la communication. Mais « on ne peut pas manger un téléphone », a-t-elle déclaré, indiquant l’ampleur du désespoir que beaucoup ressentent pendant plusieurs mois après le début de la crise.

Des histoires comme celle de Carmen sont courantes dans le monde entier à la suite des premiers mesures de confinement dans le cadre de la COVID-19 : d’innombrables travailleuse·eur·s de l’informel confrontent à la brutale réalité du rétablissement de leurs moyens de subsistance. Près d’un an après le début de la pandémie de la COVID-19, il est largement reconnu que les progrès mondiaux en matière de réduction de la pauvreté ont subi un sérieux revers étant donné leur impact disproportionné de la pandémie sur les populations vulnérables. Les Nations Unies estiment que 71 millions de personnes de plus vivent dans l’extrême pauvreté, et l’OIT estime à 3 500 milliards de dollars les pertes de revenus du travail au cours des trois premiers trimestres de 2020, en raison de la pandémie.

Avec 4 milliards de personnes exclues de la protection sociale, et une croissance négative du PIB prévue pour l’année, la magnitude historique de la crise exige un investissement sans précédent pour remettre les gens au travail. Pourtant, il n’existe aucun projet dans l’économie mondiale actuelle, où 61 % de l’emploi est informel. Que pouvons-nous apprendre de l’expérience des travailleuse·eur·s de l’informel au cours de la crise ?

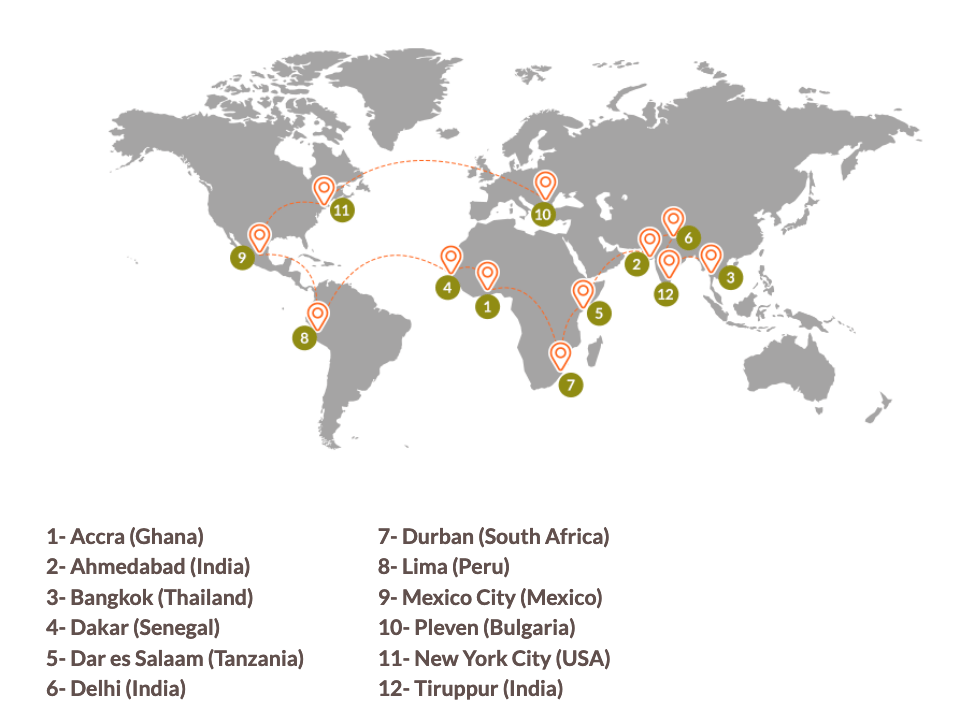

Les informations recueillies lors du premier cycle de l’étude sur la crise de la COVID-19 et l’économie informelle menée par WIEGO dans 12 villes mettent en évidence trois patrons communs aux différents groupes de travailleuse·eur·s et aux différents continents. Le premier patron consiste dans une chute soudaine et massive des revenus. Étant donné que plusieurs travailleuse·eur·s de l’informel gagnent leur vie au jour le jour afin de satisfaire leurs besoins fondamentaux, et compte tenu des liens entre le travail informel et la pauvreté avant même la pandémie, cette interruption des revenus a eu des conséquences sévères pour les travailleuse·eur·s et leurs ménages. Dans le deuxième patron, la portée des transferts de fonds d’urgence et de l’aide alimentaire dans les premiers mois de la crise a été limitée et inégale. Pour le troisième, en conséquence, les travailleuse·eur·s ont eu recours à des stratégies de survie qui érodent les actifs qu’elles ont pu accumuler, leur laissant un long chemin à parcourir pour atteindre la reprise.

Que s’est-il passé avec les revenus une fois que la pandémie a frappé ?

La première vague de mesures de confinement a fortement bouleversé les marchés et les chaînes d’approvisionnement en mars et avril, et les remous ont immédiatement porté atteinte aux revenus des travailleuse·eur·s. Bien que les approches municipales et nationales en matière de confinement aient façonné l’expérience des travailleuse·eur·s, dans les 12 villes, la chute des revenus a été sévère.

Villes comprises dans l’étude sur la crise de la COVID-19 et l’économie informelle menée par WIEGO

Dans les villes où les mesures de confinement sont strictes, le travail s’est arrêté presque dans sa totalité. À Ahmedabad, de rigoureuses mesures de confinement ont été décrétées très tôt : 97 % des travailleuses domestiques, 92 % des travailleuse·eur·s à domicile, 96 % des vendeuse·eur·s de rue et 98 % des récupératrice·eur·s de matériaux ont déclaré des revenus nuls pendant la durée des restrictions. Les travailleuse·eur·s de Lima ont fait état d’importantes perturbations.

Dans les villes où les restrictions étaient moins sévères, l’ampleur de la perturbation immédiate a varié davantage selon les groupes de travailleuse·eur·s. Les travailleuse·eur·s des salons de massage de Bangkok, en Thaïlande, par exemple, ont été entièrement mis·e·s au chômage à la suite de la mise en place de mesures de distanciation physique. Les travailleuse·eur·s de l’industrie du tourisme en Thaïlande ont également été durement touché·e·s. Mais pour d’autres secteurs, l’expérience a été plus variable, certain·e·s vendeuse·eur·s de rue, récupératrice·eur·s de matériaux et travailleuses domestiques déclarant au moins quelques revenus.1

Indépendamment de ces variations, dans l’ensemble des groupes de travailleuse·eur·s étudiés, les revenus ont été considérablement affectés. Dans toutes les villes, sauf Dar es Salaam, pendant les périodes de restrictions maximales, les revenus moyens des participant·e·s à l’étude étaient de moins de la moitié de ce qu’ils étaient en février, avant le début du confinement. Et dans la moitié des villes de l’échantillon –Ahmedabad, Delhi, New York, Lima, Durban et Tiruppur– les revenus déclarés en avril représentaient moins de 20 % des revenus déclarés en février. À Ahmedabad et Durban, les revenus d’avril avaient diminué d’environ 95 % par rapport à ceux de février.

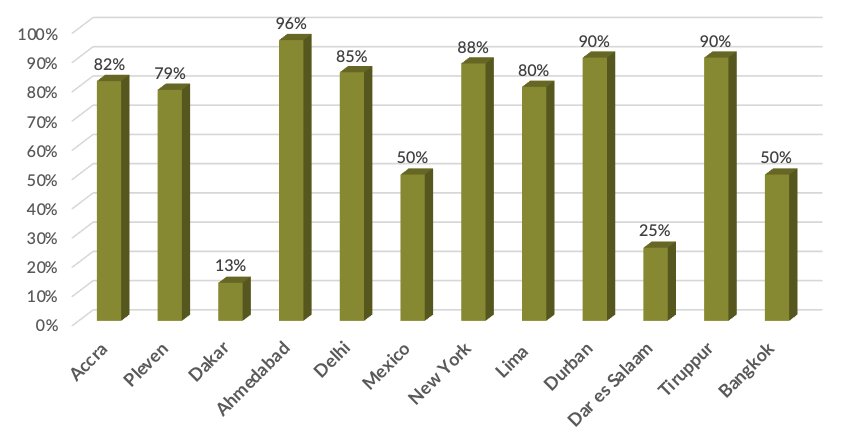

Ces importantes chutes des salaires moyens reflètent à la fois la grande proportion de travailleuse·eur·s qui ne gagnent rien du tout (Figure 1) et la faible demande de biens et de services parmi les personnes qui pourraient continuer de travailler. Sur l’ensemble de l’échantillon de l’étude, 69,8 % de toutes les personnes interrogées ont déclaré des revenus nuls pendant la période de confinement. Pour les personnes qui ont continué de travailler, la demande de leurs produits a baissé abruptement.

Figure 1 : Pourcentage de travailleuse·eur·s ayant déclaré des « revenus nuls » en avril 2020, par ville

Même en juin et juillet, lorsque certaines mesures de confinement ont été assouplies, la plupart des villes de l’échantillon reflétaient des revenus moyens de moins de la moitié de ceux perçus avant la crise COVID-19. Pour certain·e·s travailleuse·eur·s, comme les vendeuse·eur·s de rue à Accra, c’était parce que les policiers bloquaient le transport des marchandises. Une personne qui travaille à domicile à Pleven a signalé que les client·e·s n’achetaient plus de biens non essentiels, comme des souvenirs ou bijoux. À Durban, en Afrique du Sud, la police barrait la route aux récupératrice·eur·s de matériaux pour les empêcher de se rendre à leurs points de collecte et harcelait toute personne transportant des matériaux recyclables :

Nous n’avons plus accès aux hôtels et aux magasins de vente au détail comme c’était le cas avant l’isolement social obligatoire. On ne nous permet plus de collecter des déchets [pour les recycler] ; Durban Solid Waste les collecte et les jette au site d’enfouissement... Lorsque nous essayons de faire la collecte quelque part, la police enlève nos produits recyclables.

De la même manière, une personne qui vend des marchandises dans la rue à Lima a signalé la perte à la fois de ses économies et de son lieu de travail suite aux mesures prises par les autorités locales pour nettoyer les rues :

L’expulsion et la confiscation : on m’a privé de mon lieu de travail, de mon capital et de mes économies de longue date provenant de la vente de mes produits.

Plusieurs personnes interrogées ont évoqué l’impact de la perte de revenus sur la santé physique et mentale, et la nécessité de modifier leurs habitudes de consommation, y compris la consommation alimentaire. Dans quatre des villes – Pleven, Lima, Durban et Tiruppur – plus de la moitié de l’échantillon a déclaré que les membres du ménage avaient souffert de la faim au cours du mois suivant la fin du confinement. Dans d’autres quatre villes – Accra, Dakar, Ahmedabad et Delhi – plus d’un tiers des travailleuse·eur·s ont déclaré qu’un membre de leur ménage avait souffert de la faim.

L’aide financière et alimentaire a-t-elle comblé la lacune ?

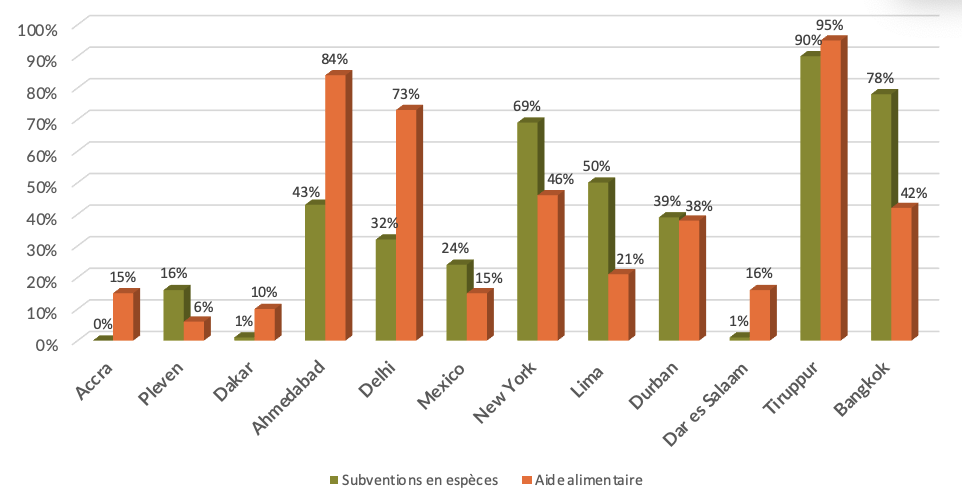

La perte abrupte d’emplois a incité les gouvernements du monde entier à envisager des mesures de secours, y compris des subventions en espèces et de l’aide alimentaire. Certains pays inclus dans l’étude, mais pas tous, ont mis en œuvre de telles mesures.

Dans les endroits où des mesures d’aide alimentaire et en espèces ont été mises en place, la portée de celles-ci était limitée et inégale. Dans les 12 villes, environ 40 % des travailleuse·eur·s ont déclaré avoir reçu de la nourriture ou de l’argent du gouvernement.2 Là encore, les approches ont été très différentes, des villes comme Dakar n’accordant aucune aide en espèces et une aide alimentaire minimale, et à Tiruppur, 90 % des travailleuse·eur·s ont reçu des subventions en espèces (figure 2).

Figure 2. Pourcentage de travailleuse·eur·s déclarant avoir reçu des subventions en espèces ou de l’aide alimentaire, par ville

L’accès à l’aide alimentaire a été relativement élevé dans les trois villes indiennes – Ahmedabad, Delhi et Tiruppur – en raison du rôle que les organisations des participant·e·s à l’étude ont joué pour faciliter leur accès. À Ahmedabad, par exemple, un informant clé qui nous apporte de l’information a indiqué que la SEWA (Association des Femmes Indépendantes) facilitait la distribution de rations alimentaires, de masques et de désinfectant pour les mains, fournissait des informations à ses membres sur les endroits où elles pouvaient obtenir des cartes sanitaires et a créé un système de crédit renouvelable sans intérêt pour permettre aux vendeuse·eur·s d’acheter des marchandises. Par ailleurs, HomeNet Thaïlande à Bangkok a joué un rôle crucial en aidant ses membres à accéder aux subventions en espèces en les enregistrant sur le site web gouvernemental concerné et en dépannant d’autres obstacles à cet accès.

Dans d’autres villes, les travailleuse·eur·s ayant participé à l’étude ont eu plus de difficultés à accéder aux subventions en espèces et à l’aide alimentaire. Dans certains cas, les gouvernements ont manqué de relations ou de la volonté politique nécessaire pour distribuer l’aide aux travailleuse·eur·s de l’informel. Selon un informant clé du Ghana, où seulement 15 % des habitant·e·s ont reçu de l’aide alimentaire, « je pense que le gouvernement avait ses propres moyens pour identifier les personnes auxquelles il fallait donner les produits de secours. C’était principalement les responsables municipales·aux, les ONG, les candidat·e·s des partis politiques et d’autres organisations de la société civile... mais sur la question de savoir si elles ont impliqué les travailleuse·eur·s de l’informel, je ne sais pas. Beaucoup [de travailleuse·eur·s] se sont plaint·e·s de ne pas avoir reçu de paquets ».

De quelle manière les travailleuse·eur·s ont fait face aux pertes ?

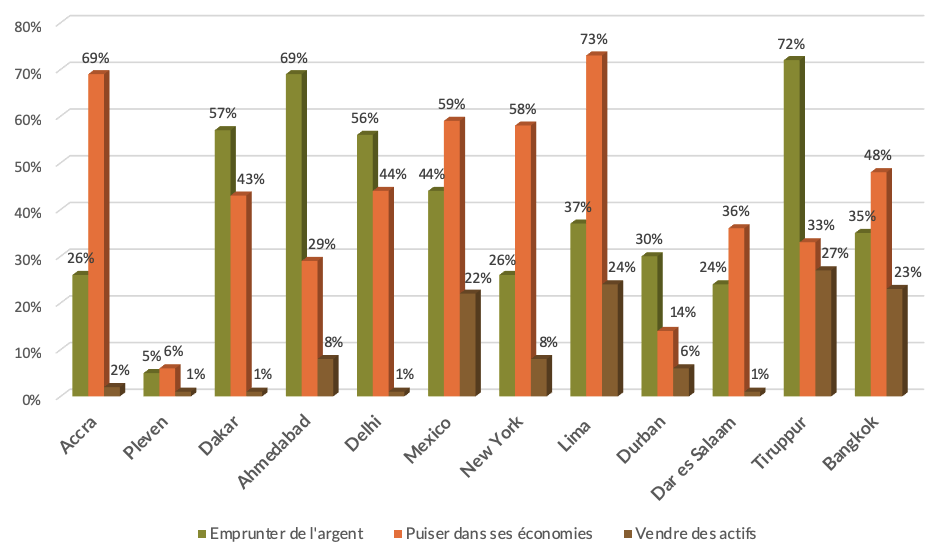

Avec la chute des revenus et le manque de soutien gouvernemental, les travailleuse·eur·s ont eu recours à des stratégies d’adaptation qui réduiront considérablement leur capacité à se rétablir financièrement de la crise. Plusieurs travailleuse·eur·s de l’informel ont pioché dans leurs économies, emprunté de l’argent et mis en gage leurs actifs. Comme beaucoup de ces personnes touchent un revenu au jour le jour, récupérer ces actifs leur pose un défi à long terme.

Puiser dans ses économies

Les travailleuse·eur·s ont déclaré avoir puisé dans leurs économies pour compenser l’insuffisance de leurs revenus. Cette pratique est si répandue que dans deux des douze villes seulement, moins d’un quart des personnes interrogées ont déclaré l’avoir fait. Les entretiens suggèrent également que si les personnes interrogées n’ont pas pu puiser dans leurs économies, c’est peut-être parce qu’elles gagnaient si peu avant la pandémie qu’elles n’avaient pas d’économies du tout.

Tout cela a été une surprise. Nous sommes effrayé·e·s et inquiète·et·s parce que nous n’avions pas d’économies pour survivre pendant tout ce temps [pendant le confinement] et nous ne pouvions pas travailler. Nous sommes resté·e·s à la maison pour protéger notre santé, mais maintenant nous nous inquiétons de ce que nous allons vivre.

Quant à la manière dont l’argent a été dépensé, de nombreux entretiens ont montré que les économies effectuées servaient à payer les factures de base, comme le loyer et les services publics, en particulier l’électricité.

Figure 3. Pourcentage de travailleuse·eur·s déclarant chaque stratégie de survie, par ville

Emprunter de l’argent

Une autre stratégie de survie courante (43 % de l’échantillon total) a consisté à emprunter de l’argent ou à accorder des crédits. Dans quatre des villes, la grande majorité des personnes interrogées ont déclaré s’endetter pour surmonter les difficultés. Ce phénomène a été particulièrement marqué chez les travailleuse·eur·s d’Ahmedabad, en Inde, où les restrictions en matière de confinement étaient parmi les plus sévères. Leur rétablissement sera entravé par leur obligation de rembourser ces nouvelles dettes alors qu’elles tentent de retrouver des moyens de subsistance.

Les données recueillies lors des entretiens citent une série de sources de prêt. Dans certains cas, les travailleuse·eur·s se sont appuyé·e·s sur leur relation de travail pour obtenir des prêts : certaines travailleuse domestiques, par exemple, ont emprunté à leur employeuse·eur, et certain·e·s travailleuse·eur·s à domicile ont emprunté à des intermédiaires. À Dar es Salaam, parmi les travailleuses domestiques qui ont perdu leur emploi en avril, 71 % ont emprunté de l’argent à leur famille, leurs ami·e·s ou leurs voisin·e·s.

Beaucoup de travailleuse·eur·s se sont appuyé·e·s sur leurs réseaux personnels pour trouver des sources de prêt. Selon Mohamed Attia, directeur du Street Vendor Project de New York au Centre urbain de justice, en avril 2020 :

C’était un moment vraiment terrifiant et tout le monde parlait non seulement de la façon dont il allait soutenir l’entreprise pendant les toutes premières semaines, mais aussi de sa vie personnelle, de son problème de logement, de sa capacité financière à joindre les deux bouts pour mettre de quoi manger sur la table. Beaucoup de personnes disaient : « Nous sommes sans revenus depuis un mois. Nous avons dû emprunter de l’argent à notre famille en Égypte. Nous avons dû emprunter de l’argent à nos ami·e·s ». Surtout les gens qui n’ont pas vraiment accès à d’autres ressources financières, certaines personnes étaient dans une position légèrement meilleure que d’autres. Elles ont des cartes de crédit, elles ont des économies. Mais pour d’autres, qui n’avaient pas de réseau de sécurité, pas de cartes de crédit, rien sur quoi compter, il s’agissait de la famille et des ami·e·s et d’emprunter littéralement de l’argent aux gens autour de vous juste pour faire avancer les choses et mettre de la nourriture sur la table et voilà ce qu’il en était.

Les travailleuse·eur·s de plusieurs villes ont mentionné le loyer, les factures d’électricité, d’eau et de téléphone comme étant la raison pour laquelle il leur a fallu contracter un prêt. Une fois qu’un·e travailleuse·eur prenait un prêt pour payer une facture, elle devait alors trouver un moyen de le rembourser dans des circonstances où la demande est en baisse et où les revenus ne représentent qu’une fraction de ce qu’ils étaient auparavant. Selon un informant à Bangkok :

Dans une telle situation, les chauffeurs [de motos-taxis] ont dû contracter davantage de prêts informels parce que les fonds du gouvernement exigent certaines conditions, des documents détaillés et un long délai de traitement. Certaines personnes sont mises sur des listes noires. Cependant, les prêts informels s’accumulent. Par exemple, une personne contracte un prêt auprès du créancier A. Si elle ne peut pas payer comme convenu, elle ira chercher un prêt auprès du créancier B pour payer le créancier A... Lorsqu’elle ne peut pas payer, elle ira voir le créancier C, et le cercle vicieux continue.

Vente ou mise en gage d’actifs

La perte d’actifs a été une stratégie moins courante, employée par seulement 10 % des personnes interrogées. Elle laisse les ménages démunis dans une impasse financière, car les actifs sont souvent acquis sur une longue période. Elle constitue aussi un indicateur de désespoir face à la perte de revenus et au risque de famine.

Environ un quart des travailleuse·eur·s de Mexico, Lima, Tiruppur et Bangkok ont déclaré que la vente ou la mise en gage d’actifs était une stratégie de survie. C’était particulièrement le cas des récupératrice·eur·s de matériaux à Mexico et à Lima, où 42 % et 50 %, respectivement, ont vendu des actifs pour survivre.

Lorsque les travailleuse·eur·s mettent en gage des actifs économiques afin de s’en sortir, leurs chances de récupération se réduisent encore plus. C’est notamment le cas lorsque les prêteuse·eur·s de l’informel profitent du désespoir des travailleuse·eur·s en les attirant par le biais de prêts prédateurs à taux d’intérêt élevés qui exigent des garanties.

L’expérience d’une personne qui travaille domicile à Bangkok témoigne de cette tendance :

Des agents de prêt se sont rendus dans la communauté des travailleuse·eur·s de l’industrie du vêtement et ont proposé des prêts informels, de sorte que les travailleuse·eur·s ont mis en gage leurs machines à coudre comme garantie. Les emprunteuse·eur·s paient un intérêt de 100 à 200 bahts par jour. Les usuriers ont confisqué la machine à coudre à défaut de paiement.

Secours, rétablissement et chemin à parcourir

Lorsque nous avons interrogé les participant·e·s à l’étude sur les mois à venir, certain·e·s ont indiqué un besoin permanent de subventions en espèces et d’aide alimentaire juste pour survivre, en particulier pour les travailleuse·eur·s âgé·e·s qui devraient rester à la maison en raison du danger de contracter la COVID-19. D’autres ont souligné la nécessité de mesures systémiques à long terme, et surtout de trouver des moyens d’étendre les protections sociales à des personnes comme elles, des travailleuse·eur·s qui sont généralement exclu·e·s à la fois des protections fondées sur la pauvreté et de celles fondées sur l’emploi. Les partenaires de cette étude dans plusieurs villes ont travaillé avec les gouvernements pour aider les travailleuse·eur·s de l’informel à avoir accès à des mesures d’aide temporaire à court terme ainsi qu’à des mesures de protection sociale systémiques à long terme. Ces efforts représentent une pièce essentielle du puzzle du rétablissement des travailleuse·eur·s.

Mais le point de vue le plus fréquent des travailleuse·eur·s interrogé·e·s dans le cadre de l’étude est peut-être le fait qu’elles·ils doivent simplement reprendre le travail. Il est essentiel que les décideuse·eur·s politiques comprennent que pour remettre les gens au travail d’une manière qui conduira à un rétablissement significatif, il faut s’engager sérieusement à rendre les conditions de travail meilleures qu’elles ne l’étaient avant la pandémie. La vulnérabilité aux effets de la crise de la COVID-19 n’est pas due au hasard. Elle est grave et généralisée précisément faute de protection pour la majorité des travailleuse·eur·s dans le monde. Les expériences des participant·e·s à cette étude montrent clairement comment le manque de protection crée de multiples voies par lesquelles une crise mondiale a un impact sur les travailleuse·eur·s.

La rhétorique de la « reconstruction en mieux » doit être accompagnée de politiques ambitieuses qui rétablissent les moyens de subsistance des travailleuse·eur·s en leur offrant des conditions sensiblement meilleures. Cela contribuera à la reprise économique et à l’élaboration de meilleures pratiques de gouvernance, c’est-à-dire, des pratiques dans lesquelles les personnes travaillant dans le secteur public peuvent travailler aux côtés de celles de l’économie informelle pour trouver des solutions qui permettent de fournir des biens et des services en toute sécurité. Les travailleuse·eur·s syndiqué·e·s sont des partenaires essentiel·le·s pour les gouvernements, au niveau local et national. Elles·Ils savent ce qu’il faut faire pour reprendre le travail dans de meilleures conditions. La question qui se pose, c’est de savoir si les gouvernements vont les écouter.

L'étude sur la crise de la COVID-19 et l’économie informelle menée par WIEGO a été réalisée avec le généreux soutien du Centre de recherches pour le développement international

Notes :

1. 100 % de l’échantillon de travailleuse·eur·s des salons de massages ont déclaré des revenus nuls. Mais 28 % des travailleuse·eur·s à domicile, 45 % des vendeuse·eur·s de rue, 66 % des récupératrice·eur·s de matériaux et 80 % des travailleuses domestiques à Bangkok ont déclaré au moins un certain revenu en avril.

2. 36 % ont déclaré avoir reçu une subvention en espèces, tandis qu’environ 38 % ont déclaré avoir reçu une aide alimentaire du gouvernement.

Photo principale : Christina est en activité depuis 20 ans et fait actuellement du commerce le long du sentier qui mène à la gare de Tema Lorry à Accra. Elle a au total 4 personnes à charge, y compris les enfants de sa sœur. Avant la pandémie, elle pouvait gagner jusqu’à 400 cedis par jour, mais depuis la pandémie, elle vend au plus 50 cedis par jour. Parfois, elle rentre chez elle sans avoir rien vendu. Crédits : Benjamin Forson

Related Posts

-

Informal Economy Theme

-

Informal Economy Topic

-

Occupational group

-

Region

-

Language